RIAU ONLINE - Seperti ke Pak Mochtar Lubis, kala itu aku lumayan dekat juga dengan Pak Pramoedya Ananta Toer. Dengan sastrawan terbesar pernah dilahirkan Indonesia ini kelak hubunganku rapat karena aku mengerjakan buku ‘Pram Melawan’ bersama Rin dan adik bungsuku, Rheinhardt.

Pertarungan Manikebu-Lekra merupakan pangkal keberjarakan mereka. Sebisa mungkin aku mencoba mencairkan kebekuannya walau kutahu mereka sama-sama manusia berjenis granit. Caranya? Aku menggali cerita dari keduanya dari era ketika isu Lekra-Manikebu belum mengemuka. Semula mereka masih cenderung saling mengecilkan kehebatan yang lain, tapi seiring waktu hal-hal baik mulai mereka katakan. Aku senang. Tapi sebuah keadaan sontak merusak segalanya.

Tahun 1995, Pak Pram beroleh hadiah Ramon Magsaysay dari Manila, Filipina. Ternyata Pak Mochtar menyoalnya dengan sengit. Ketika protesnya tak dihiraukan panitia Magsaysay, ia kemudian mengadakan konferensi pers. Dalam pertemuan itu ia mengumumkan dirinya akan segera mengembalikan hadiah Magsaysay yang diterimanya tahun 1950. Kaget juga aku mendengarnya.

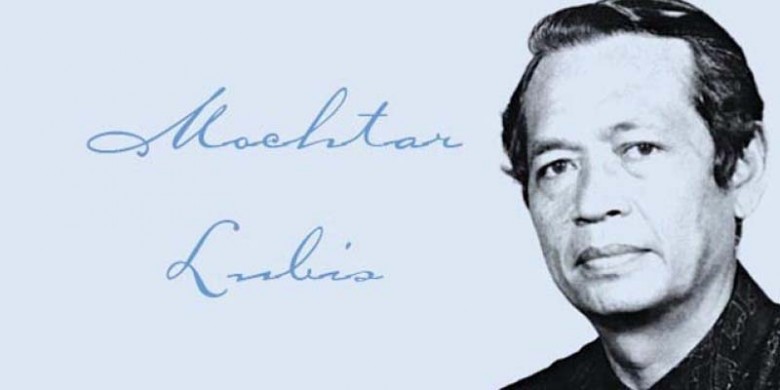

Sekian hari setelah temu pers itu aku mendatangi Pak Mochtar di Jalan Bonang. Seperti biasa kami bercakap soal ini-itu. Lelaki jangkung bertubuh atletis itu tetap saja segar dan rapih. Ia bercerita, tadi pagi dirinya masih sanggup naik-turun tangga beberapa kali tanpas ngos-ngosan. Tekanan darah dan kadar gulanya normal. Aku kemudian mengalihkan omongan ke soal Magsaysay.

“Serius mau mengembalikan hadiah Magsaysay?” “Ya serius! Saya sudah ngasih tahu Manila.”

Aku tahu akan merepotkan bagi petarung yang ramah ini bila saja uang hadiahnya juga ikut ia kembalikan; kurs dollar tahun 1950 sudah sangat lain dari tahun 1995. “Uangnya ikut dikembalikan?” “Ya nggak. Plakat dan yang lainnya saja.” Aku tersenyum, dia pun sama. “Dari mana uang saya,” katanya sambil terus menahan senyum di kulum.

Baca Juga: Mochtar Lubis, Wartawan Jihad Indonesia

Kembali aku tertegun kagum melihat keteguhan hati sahabat Pak Ali Sadikin dan Bang Adnan Buyung Nasutio, ketiganya pendiri Lembaga Bantuan Hukum, LBH itu.

Di sisi lain, Pak Pramoedya juga bergeming. Ia menerima Magsaysay dengan sukacita. Protes dari kubu Manikebu tak ia gubris. “Hadiah saya dapat dari Magsaysay jauh lebih besar dari yang diterima Mochtar,” kata Pram, ke saya setelah beroleh hadiah prestisius tersebut. Aku tak berkomentar walau dia sesumbar.

Aku begitu menghormati kedua tokoh besar tersebut. Keduanya sungguh kukuh dalam pendirian. Sebab itu aku tak pernah mencoba mendamaikan lagi sebab hadiah Magsaysay telah membuat luka lama mereka kembali mengucurkan darah. Hubunganku dengan mereka terus berlanjut seperti sedia kala.

***

Sebelumnya, aku juga pernah mencoba mencairkan hubungan Pak Mochtar Lubis dengan Mas Goenawan Mohamad. Dalam misi kecil yang satu ini menurutku aku cukup berhasil setidaknya beberapa saat.

WARTAWAN kawakan, Mochtar Lubis (dua kiri) berfoto dengan penulis, Hasudungan Sirait (kiri), dalam suatu sesi pemotretan.

Berikatan sejak lama, Pak Mochtar dan Mas Goen satu kubu di Manikebu. Mas Goen, Mas Arief Budiman (Soe Hok Djien) dan pegiat lainnya dari angkatan muda, intens berinteraksi dengan para senior seperti Pak Mochtar Lubis, Pak Asrul Sani, Pak Umar Kayam, dan Pak Soedjatmoko di markas mereka, Balai Budaya, Jl. Gereja Theresia, Gondangdia.

Hubungan keduanya memburuk belakangan gara-gara majalah 'Horison'. Awalnya, bersepakat dengan pendiri ‘Horison’, Pak Mochtar Lubis, Mas Goen masuk untuk menyelamatkan terbitan yang sedang sekarat akibat krisis likuiditas tersebut. Pihaknya, Majalah Tempo, menyuntikkan kapital dan memasok SDM. Majalah sastra terkemuka ini menjadi segar kembali dan melesat dalam tempo singkat.

Majalah bermetamorfosa ini baru sekali terbit tatkala masalah muncul. Bang Hamsad Rangkuti dan pengelola lama merasa didepak oleh manajemen baru. Mereka kemudian melapor ke pimpinan Yayasan Indonesia, pemegang SIUPP ‘Horison’, Pak Mochtar Lubis. Kisruh pun terjadi dan itu menjadi berita di media masa beberapa lama. Adu argumen berlangsung sengit.

“Goenawan melanggar kesepakatan. Ia nggak boleh menendang begitu saja Hamsad dan yang lain. Bagaimanapun, mereka itu orang yang berjasa di ‘Horison’,” kata Pak Mochtar ke aku suatu waktu, jauh belakangan hari.

Tak mau larut lebih lama dalam konflik, Mas Goen dan kelompoknya mengumumkan, mereka membatalkan perikatan dengan Horison. Mereka akan membuat majalah baru bernama 'Kalam'. Majalah ini kemudian terbit. Redaksinya dipimpin penyair dari ITB, Nirwan Dewanto.

Pak Mochtar mengembalikan ‘Horison’ ke redaksi semula. Bang Hamsad menjadi nakhodanya seperti sediakala dan mereka berkantor di Balai Budaya lagi. Itu terjadi Juli 1993. Pertikaian reda dengan sendirinya, tapi hubungan Pak Mochtar dan Mas Goen menjadi dingin untuk seterusnya. Aku memprihatinkan hal ini sebab keduanya kuhormati.

Pada 7 Agustus 1994, kami mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), di Sesa Sirnagalih, Bogor, sebagai perlawanan terhadap rezim yang membredel Tempo, Detik, dan Editor (21 Juni 1994). Sebagai sesama deklarator AJI, aku dan Mas Goen, lekas akrab; namanya juga bergerak di bawah tanah.

Penguasa menganggap AJI organisasi terlarang. Karena itu polisi menangkap 3 kawan kam, Ahmad Taufik, Eko Maryadi, dan Danang Kukuh Wardoyo, di saat AJI melangsungkan acara halal bihalal wartawan di Jakarta, pada 16 Maret 1995. AJI ingin agar Pak Mochtar Lubis tampil sebagai saksi meringankan bagi 3 kawan sudah berstatus terdakwa.

Aku ditugasi organisasi menghubunginya. Tugas itu mudah saja kujalankan sebab dia rupanya sangat bersimpati ke kami anak-anak muda yang melawan rezim totaliter. Sidang anak-anak AJI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selalu ramai. Selain jurnalis, kaum aktivis dan pengamat asing senantiasa hadir di sana.

Tampilnya Pak Mochtar Lubis sebagai saksi merupakan peristiwa spesial sehingga hadirin lebih banyak lagi pagi itu. Aku langsung menjambangi begitu melihat Pak Mochtar muncul di lantai 2, Mas Goen dan kawan-kawan lain kutinggal setelah minta diri. Kusapa mantan Pemimpin Redaksi Indonesia Raya itu. Kawan-kawan lain satu per satu merapat. Ide tiba-tiba melintas di benakku.

Aku bergabung lagi dengan kelompok Mas Goen yang masih berdiri mengobrol di pojok kanan. Ke penulis Catatan Pinggir, aku berbisik. Aku bertanya, apakah ia mau kupertemukan dengan Pak Mochtar. Di luar dugaanku ia menyambut dengan antusias. “Boleh..boleh…Has. Tapi..beliau mau nggak? Kalau mau saya akan dengan senang hati…” ucap sang penyair-esais.

Sidang belasan menit lagi mulai. Aku bergegas ke arah Pak Mochtar. Dengan menerobos dan menyela, aku berbisik ke dia. Kutanya apakah dia sudi kujumpakan dengan Mas Goen. Dia tertegun sembari menatap mataku. Isyarat keraguan kutangkap. Sebelum mendengar kata ‘tidak’, aku langsung membujuk. Kukatakan: wartawan muda yang berlimpah di sana ingin melihat kedua senior juga idolanya rujuk kembali.

“Mas Goen ingin berbaikan. Kalau Pak Mochtar juga mau, kami anak-anak muda ini akan senang. Sidang sekarang akan menjadi sejarah,” ucapku dengan nada agak mengiba. “Boleh,” ucapnya. Mungkin kasihan juga ia melihatku yang kian memelas.

Seperti setrika, aku bolak balik. Kugiring Mas Goen. Kawan-kawan bercakapnya ikut bergerak. Kupertemukan dia dengan Pak Mochtar Lubis. Bersalaman mereka. Hadirin sudah membanyak bersorak dan bertepuk. Bunyi tombol kamera dan flash sedang bekerja terdengar hingga beberapa menit. Sesepuh kami itu masih bertukar kata tatkala panggilan sidang terdengar.

PENULIS, Hasudungan Sirait berfoto bersama Peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.

Sebagai saksi, Pak Mochtar Lubis tampil sangat berwibawa pagi itu. Jelas, ia bukanlah tandingan majelis pengadilan sedang bekerja laksana robot dikendalikan dari bilik operator. Aku sangat senang meski tahu, ujaran jurnalis-sastrawan kawakan itu tak akan mengubah apa-apa karena skenarionya sudah dibuat penguasa Orde Baru.

Memang benar demikian. Buktinya, ketiga kawanku nantinya tetap saja divonis berat, kurungan badan 3 tahun! Rezim Orde Baru memang sungguh kejam. Gelap matalah mereka menginginkannya berkuasa kembali. Ucapan “Enak zamanku ‘toh’…” sempat muncul tahun lalu buatku hanya pertanda kenaifan kalau bukan kedunguan.

Ah…sepotong foto bisa mengembalikan sejuta kenangan. Itulah yang kualami sebaik melihat potret kami, 3 awak ‘D&R’, bersama Pak Mochtar Lubis (7 Maret 1922-2 Juli 2004). Kuingat pula bahwa kami anak-anak AJI, Diah Prakarsa Yoedha, Satrio Arismunandar, Roy Pakpahan, Dadang RHS, dan aku, pernah berniat menghidupkan lagi harian Indonesia Raya yang melegenda.

Pak Mochtar Lubis sudah tiada sehingga waktu itu kami berhubungan dengan putranya, Bang Iwan dan adiknya. Beberapa kali kami berjumpa tapi ternyata tak berjodoh. Memori yang muncul bertubi-tubi itu pun langsung kutulis agar tak sampai terdesak kian jauh ke lorong ingatan. Hasilnya, ya kisah yang sedang Anda baca ini.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline